カウンセリングを受けた際、トラウマが解消するまでにどのくらいの時間がかかるかは、人それぞれです。

一般的に、トラウマが深く、その人の心にトラウマが内在していた時間が長いほど、解消するまでに時間がかかるというのは確かにいえるかもしれません。ただし、これはあくまでも大まかな傾向にすぎず、そうでない多々見受けられます。

例えば、同じようないじめにあった人でも、比較的早く立ち直り、心に負の痕跡を残さない人もいるし、いつまでも傷がいえない人もいます。起こった出来事自体よりも、その後、その出来事をどう捉えるかも、トラウマに発展させるかどうかのポイントになります。例えば、容易に人を許せる人、こんな人ばかりじゃない、世の中にはきっといい人もいると思える、人を信じる心を捨てずにいられる人、自分が辛かったから自分は絶対人をいじめないでおこうと思う、利他的な心の強い人は、傷の風化も早いように思います。一方で、頻繁にされたことを思い出して、「あいつのせいでこうなった」と恨みを募らせていれば、10年たっても傷はいえず、むしろ深まってしまいます。

ちなみに、自分の不幸は人のせい、または、自分がすべて悪いからこうなった、という、人を責める思いは、心の傷を深め、精神的な成長の歩みを止めてしまいます。自責・他責の念は、負の体験のまま、心を足止めしてしまう効果があるので、持たないほうがいいし、持ってしまっていたら早めに手放した方がいいです。

アメリカでカウンセリングをしていた時、深刻なトラウマを抱えた人を、数多く治療していました。アメリカは犯罪大国で、殺人や自死、虐待やネグレクトも多く、レイプや近親相姦も多発しています。そんな中、多重のトラウマを抱えていながら、劇的によくなった人も、何人もいらっしゃいました。

マギーさん(仮名)は当時50代の女性でした。彼女は、小学生だったある日、遠足に行って帰宅したら、竜巻で家が崩壊しており、母親が亡くなり、父親も半身不随になっていました(父親は自暴自棄の数年を過ごした後、ケガがもとで亡くなりました)。育ててくれる人がいなくなったマギーさんは、親戚をたらいまわしにされました。親戚の集まりでは、聞こえよがしに迷惑がられ、自分の押し付け合いをされ、深く傷ついたそうです。その後、引き取られた遠縁の女性には性的虐待を受け、10代後半では見知らぬ人にレイプされて、20代の頃はやけになり、色々な男性と派手に遊び歩いたといっていました。そんなことで心が癒えるはずもなく、やがて重症のうつ病に陥り、何度か自殺未遂もしています。後に、ようやくいい男性と巡り会って、生涯の伴侶を得た彼女ですが、私が担当した時は、慢性的な鬱状態が治ってはいませんでした。

マギーさんは、もともと、とても心優しく誠実な人柄で、イマジネーションも豊かな人でした。また、何十年もかけ、紆余曲折を経て、トラウマ解消の土壌ができていたのもあったと思います。もし、解消するまでの準備ができていなかったら、私に今までの辛かった過去を詳しく話すこともできなかったでしょうから。彼女の場合は、数回のカウンセリングの後、とある、自分を癒すイメージングをしてみるように誘導したら、一回で、今までの痛みの大浄化がワーッと起こりました。それ以降、彼女はそれを家でもするようになりました。セルフヒーリングの結果、マギーさんは長いトンネルを抜け出たかのように180度変わり、過去に煩わされなくなり、幸せを感じられるようになりました。

このように、何かのきっかけで、大きな転換が起きる人もまれにいますが、多くの人は徐々に良くなっていくコースをたどります。

やはりアメリカでカウンセリングをしていた時のクライアントさんだった、ショーンさん(仮名)は、子供の時に、男性から性的虐待を受けました。女性でも幼少期の性的虐待は深い心の傷になりますが、男性の場合、恐怖はもちろん、恥の気持ちも痛烈で、長い間、誰にも言えないまま、大人になるケースが多いです。ショーンさんは、当時、30代で、結婚して子供もいました。料理が好きで、料理人を職業とし、女優のシャロン・ストーンに料理を提供してことがある、飛行機でくるんだ、と言っていたので、きっと腕のいいコックさんだったのでしょう。けれども、彼は長年、鬱と不安に苛まれていて、職場を転々としていました。どこに雇われても、些細なことで、男性の上司に対して強い怒りを抱いてしまい、トラブルを起こしてしまうのです。無力だった幼少期に、年上の男性から有無を言わさず乱暴された過去から、男性のコントロールに対する嫌悪感や反発心が非常に強かったのでした。

ショーンさんの場合は、はじめは、トラウマになっている過去の話をすると、沸き上がる憤怒で顔を赤くし、汗をかくほどでしたが、カウンセリングを重ねるうちにだんだんとそれも収まってきて、穏やかになってきました。はじめのうちは、人に対する警戒心が強くて、スーパーで人とすれ違うだけでも怒りと不安を覚えるほどでしたが、それもなくなり、ずいぶん、生きやすくなったといっていました。彼の場合は、そうなるまでに、1年もかからなかったでしょうか。

同様に、ジェーンさん(仮名)も、幼少期の性的虐待を何十年も引きずり、人を信じずに、過剰に警戒して壁を作り、怒りを抱いていてた人でした。彼女は、何年もの間、別のカウンセラーが担当した後に、私のところに来ました。鬱と不安の症状が強く、仕事はしておらず、生活は福祉に頼って引きこもりがちの人でした。スーパーに行くと、並んでいるだけで、周りの人が自分を見て嘲笑っているような気がして、腹が立つといい、男性に繰り返し性暴力を振るわれたために男嫌いで、レズビアンでした。最初のうちは、私に対しても警戒心をいだいていた様子がありましたが、少しずつ心を開いてくれ、強烈だったフラッシュバックも和らいでいきました。彼女はユーモアのセンスがあり、面白い人でもあったので、そこから話を切り込んで信頼関係を築くこともできたと思います。

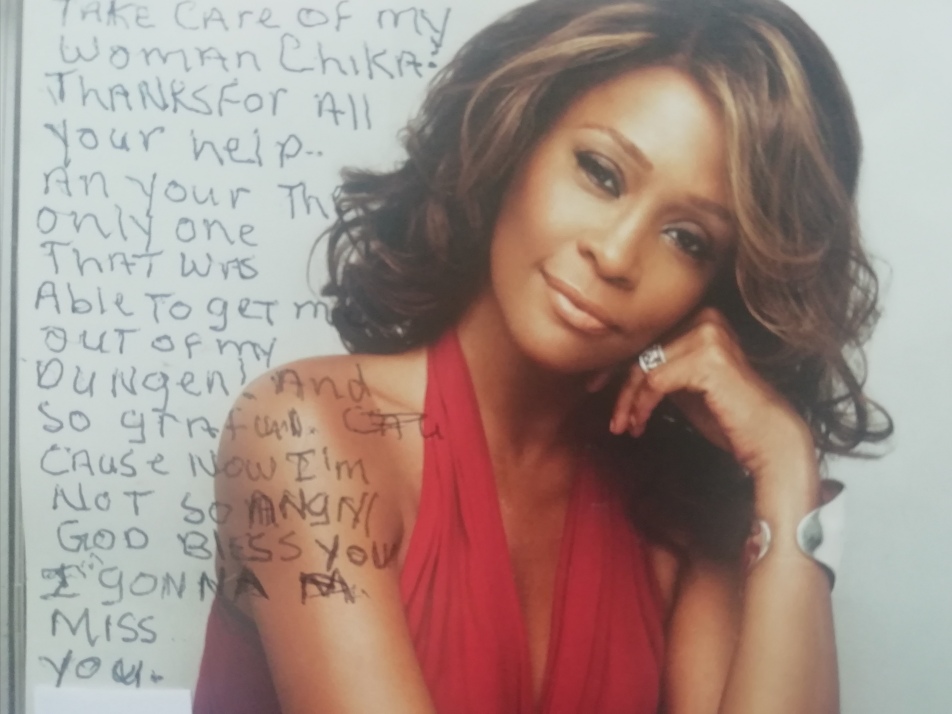

ジェーンさんは、ホイットニー・ニューストンが大好きで、私がアメリカの職場を退職して、日本に帰る時、大事にしていたホイットニーのCDの歌詞カードにメッセージを書いて、プレゼントしてくれました。

ちょっとたどたどしい字で、「Take care of my woman Chika. Thanks for all your help and you are the only one that was able to get me out of my anger! And so grateful ‘cause now I’m not so angry. God bless you. I’m gonna miss you. 」と書いてあります。(ざっと訳すと、「助けてくれてありがとう、あなたは私を怒りから救ってくれたたった一人の人です!もうあんまり怒らなくなったので、とても感謝しています。神のご加護がありますように。いなくなって寂しいです」とあります。最後に本名で署名がしてありますが、マスキングしました。)

アメリカで働いてたのは15年くらい前ですが、このCDを久しぶりに見つけて、ジェーンさんのことを思い出し、元気にしているかなと懐かしく思い出しました。彼女は、性的虐待のトラウマ以外にも、お母さんに愛されていないというトラウマがありました。最初のトラウマが薄れてきたら、次の心の痛みが浮上してきました。こちらのトラウマも、最初のトラウマに負けず劣らず深いもので、痛くてなかなか口にすることができないほどの痛烈な記憶がありました。それは彼女の現在に、母親との不健全な距離感として影響していましたが、そちらの方も徐々に正常化していき、生きづらさは解消していきました。

ジェーンさんの場合は、2~3年かかってよくなっていき、最終的には鬱や不安の症状がほぼなくなっていたように記憶しています。

ジェーンさん以外にも、アメリカでは、壮絶な過去にさいなまれた人たちと数多く関わってきて、今でも忘れられない人たちが多くいますが、今頃どうしているかな、幸せだったらいいなと思います。

このように、トラウマから回復する時間や過程は人によって違いますが、一つ、付け加えるとすれば、アメリカは麻薬が円満していて、心の痛みを消すためにドラッグを使っていたクライアントさんがほとんどだったので、心の回復もその分時間がかかったと思います。日本のクライアントさんはそうでない分、回復が早く、何年もかからない人が多いように思います。ただ、日本では、カウンセリングに保険が効かないので、経済的に恵まれていない人であっても、気軽に何度も受けられるアメリカと違い、よくなるまで、ある程度の期間続けるのが、費用面で難しいと思います。日本でも、早く、アメリカみたいに、国の補助や保険制度が整って、専門的な心理療法へのアクセスが容易になればいいですね。